承殡葬文化,守尊荣之礼,伴逝者圆满入安

FUNERAL CULTURE

殡葬文化

慎终追远:殡葬文化里的民族精神密码

从一殡一葬看中国人的生命观与价值观

清明时节,祭扫的人群穿梭于墓园;除夕之夜,祭祖的香火袅袅升起。这些看似寻常的场景,实则藏着中国人最深刻的精神密码 —— 而殡葬文化,正是解读这密码的钥匙。

“慎终追远”,出自《论语》,短短四字,道尽了殡葬文化的核心。“慎终”,是对死亡的郑重对待:在 “殡” 的仪式中,我们收敛情绪,以礼送别,是因为懂得 “死亡是生命最后的尊严”;在 “葬” 的安顿中,我们择地安灵,以心守护,是因为相信 “离别不是彻底的消失”。这种态度,让我们在面对死亡时,少了恐惧,多了坦然。

“追远”,则是对生命的溯源与感恩。通过殡葬仪式,我们不仅送别逝者,更在回忆中重温他们的付出 —— 父母的养育、先辈的奋斗,都在一殡一葬中化为具象的思念。正如真武山憩园所营造的氛围:在 “满目青山、百花葳蕤” 的墓园里,亲友不仅是悼念逝者,更是在自然的静谧中,感悟生命的传承。这种传承,让个体的生命与家族、民族的历史相连,让 “我” 的故事成为 “我们” 的记忆。

从 “殡” 的礼仪到 “葬” 的安顿,从祭扫的传统到追思的现代,殡葬文化始终在提醒我们:生命是一场接力,离别是为了更好的铭记。它教会我们:唯有懂得感恩逝去的,才能更好地珍惜现存的;唯有正视终点,才能更坚定地走向前路。这,便是殡葬文化留给我们最宝贵的精神财富。

关怀生命

尊重自然

咨询服务电话

028-8488-1137

憩园地址:龙泉驿区山泉镇美满村枇杷沟(成都晚报宾馆向前500米) 联系电话: 028-8488-1137

版权所有©成都市真武山憩园殡葬服务有限公司I备案号:蜀ICP备2021023670号-1

中华民族经过几干年的文明进程,现代殡葬文化的核心内容已演变为精神永存”和

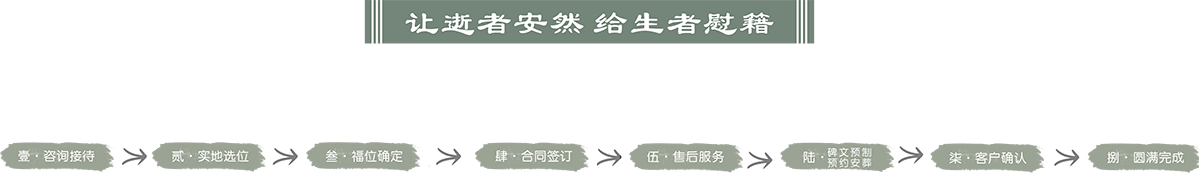

“人文关怀”为主,清晰的服务流程,让归宿变得更加释然……